Imagen Teresa Hernández Luna.

En las vastas extensiones del Desierto Chihuahuense, crecen plantas que han sido testigo y sustento de la vida humana desde tiempos remotos, entre ellas, el sotol. No es solo un arbusto del semidesierto: es raíz, fuego, canto y memoria. Su aprovechamiento ha tejido una relación íntima entre la naturaleza y los pueblos del norte de México, quienes supieron extraer de él alimento, medicina, abrigo y, sobre todo, una bebida ritual que aún hoy guarda el espíritu de sus ancestros.

Este reportaje propone un recorrido por los múltiples significados del sotol: como recurso natural modelado por siglos de uso; como bebida fermentada primero y destilada después, que sobrevivió prohibiciones y clandestinidad; y como patrimonio cultural que se expresa tanto en el canto cardenche como en las manos que trabajan la tierra. Al explorar sus cualidades curativas, su historia social, los procesos tradicionales en las vinatas y los retos contemporáneos que enfrentan sus productores, nos adentraremos en las capas que conforman este legado del desierto.

En un momento en que el patrimonio biocultural corre el riesgo de diluirse entre normativas inadecuadas y mercados globales, recuperar la memoria del sotol es también un acto de reconocimiento: a la tierra, a las comunidades que la habitan y a los saberes que han perdurado, como semillas guardadas en la sombra, esperando la lluvia.

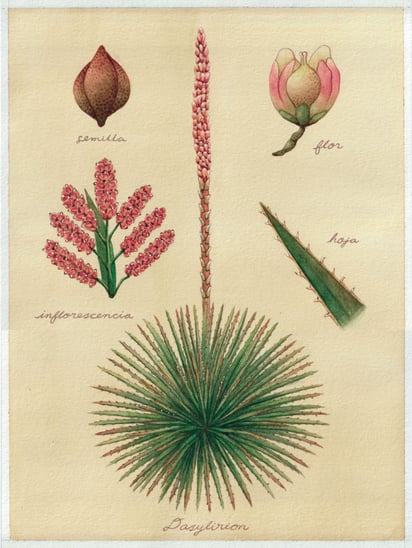

ARQUITECTURA VEGETAL

En el extenso Desierto Chihuahuense, donde el clima extremo y los suelos rocosos ponen a prueba la vida vegetal, el sotol se yergue como una arquitectura natural que desafía el olvido. Con su forma inconfundible —una roseta de hojas alargadas, afiladas, que emergen del suelo como una explosión de lanzas verdes o grises—, esta planta milenaria ha sido testigo del paso de pueblos originarios, prácticas culturales y, más recientemente, del interés científico por su resistencia y potencial etnobotánico.

De crecimiento lento y hoja perenne, el sotol comienza su ciclo vital como una hierba modesta, de hebras delgadas, vulnerables al diente de los herbívoros. Sin embargo, hacia los dos años de edad adquiere la forma que lo caracteriza: una densa corona de hojas que pueden superar el metro de longitud, armadas con espinas marginales y una púa terminal. Estas hojas, firmes y simétricas, surgen en disposición radial desde un tallo central que, al madurar, se envuelve de una “barba” seca —hojas viejas que no caen— y que protege la base de la planta.

En su interior, el sotol guarda un corazón o piña —también llamada cabeza— de tallo globoso, que llega a medir metro y medio, y que funge como su reserva vital. De esta estructura central, y solo después de varios años, brota un escapo floral de crecimiento vertical conocido como quiote, que puede alcanzar hasta cinco metros de altura. En la cúspide de este tallo florecen cientos de pequeñas flores de tonos que varían entre blanco, amarillo, púrpura o verde, las cuales pueden contener estambres o pistilos según se trate de plantas masculinas o femeninas.

El proceso reproductivo del sotol es en sí mismo una coreografía adaptada a su entorno: la polinización ocurre en su mayor parte gracias al viento, pero también participan insectos como abejas y mariposas, así como aves migratorias y pequeños mamíferos como los murciélagos, que al alimentarse de sus flores o frutos dispersan el polen y las semillas. Esta red de colaboraciones ecológicas revela el lugar central que ocupa el sotol en los ecosistemas áridos donde prospera.

Aunque su distribución se extiende desde el sur de Estados Unidos —Arizona, Texas, Nuevo México— hasta regiones del altiplano y norte de México, es en el corredor que une Texas y Coahuila donde se presenta con mayor densidad. Allí, y en estados colindantes como Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Durango, crece entre pastizales, matorrales y laderas de cerros. Su capacidad de adaptarse tanto a zonas semidesérticas como a regiones montañosas con suelos rocosos lo ha convertido en una especie capaz de sobrevivir temperaturas que oscilan entre los cero y más de cuarenta y cinco grados Celsius.

En estas comunidades vegetales, el sotol convive con otras plantas igualmente austeras, como la lechuguilla (Agave lechuguilla), el espadín (Agave striata), la guapilla (Hechtia spp.), la candelilla (Euphorbia antisyphilitica) y diversas variedades de palma y yucca (Yucca carnerosana). Juntas, conforman un entramado ecológico que provee alimento, refugio y sombra a la fauna del desierto, además de ser parte esencial del patrimonio genético y biocultural de las regiones áridas.

En tiempos actuales, el interés por el sotol ha crecido no solo como especie vegetal de estudio, sino también como símbolo de identidad regional, particularmente en el noreste mexicano. Su aprovechamiento tradicional, su papel en la biodiversidad del desierto y su potencial en la producción de bebidas espirituosas lo posicionan como un puente entre el conocimiento ancestral y las posibilidades del presente.

No es solo una planta del desierto: es una lección viviente de adaptación, una memoria botánica y cultural que sigue desplegando sus lanzas verdes como si resistiera, una vez más, a la aridez y al olvido.

TIERRA Y AGUA DE UN MESTIZAJE ESPIRITUOSO

Si la tierra es el cuerpo y el agua su sangre, entonces el fuego ha sido, desde la invención del horno, una forma de extraer la memoria de las plantas. La historia de las bebidas espirituosas en Mesoamérica y sus regiones periféricas no puede contarse sin referirnos al agave, ese admirable sobreviviente de suelos ralos y soles excesivos, de fibras y jugos, pero también de símbolos y fermentos. Sin embargo, no fue sino hasta la conjunción con el conocimiento técnico traído por los colonizadores —los alambiques, los métodos de destilación— que comenzó una nueva etapa en el uso del agave: la de los destilados, la de los “espíritus”.

El agave, nombrado así por Carlos Linneo en 1753 como Agave americana, había sido ya una planta totémica para los pueblos originarios, quienes la conocían como metl, maguey, doba, según la lengua y el contexto. De ella obtenían alimento, fibra, materiales para la construcción, medicina, instrumentos y ofrendas. Cada parte era aprovechada, cada variedad reconocida por sus propiedades específicas. Sin embargo, el proceso de destilación no estaba en su repertorio tecnológico. El conocimiento que sí poseían era el de la cocción, la fermentación espontánea, el almacenamiento en vasijas o cuevas, la recolección del aguamiel y sus derivados. Ahí terminaba la intervención humana sobre la transformación alcohólica de esta especie.

La destilación, como técnica, surge mucho antes en otras latitudes, ligada no a la embriaguez sino a la alquimia, a la medicina y a la conservación. En su origen, no se trataba de obtener una bebida sino de capturar la quintaesencia de una sustancia, su “espíritu”. Ya Paracelso hablaba de “la medicina de los espíritus” como un modo de curar por medio de infusiones y vapores que extraían el alma de las plantas. Los alambiques que permitían este tipo de transformación —conocidos como alquitaras— llegaron a América con los españoles y, en menor medida, con las rutas transpacíficas desde Asia. Fue a través de ellos que los fermentos de agave, hasta entonces de bajo grado alcohólico y breve conservación, se convirtieron en destilados capaces de durar, de transportarse, de generar nuevas formas de comercio y poder.

Con el calor controlado y la alquimia colonial, las piñas cocidas del agave comenzaron a ofrecer otro tipo de bebida: aquella que separa cabeza, corazón y cola. Las primeras fracciones del destilado eran peligrosas, cargadas de metanol; las últimas, densas y aceitosas, guardaban residuos no deseados. Solo el corazón, el centro del proceso, era potable y espirituoso. Este conocimiento, en manos de curanderos y experimentadores, pronto pasó a formar parte de la economía local.

No todas las plantas eran aptas para este proceso. Se necesitaban aquellas que, además de contener suficiente almidón, tuvieran la capacidad de transformarse en azúcares durante la cocción. El agave, en sus distintas especies, resultó ideal. Su corazón concentraba carbohidratos capaces de caramelizarse en los hornos de piedra, ser molidos, fermentados, y luego destilados. Así nacieron las bebidas que hoy conocemos como mezcales, pero también otras que, aunque no llevan ese nombre, tienen la misma raíz: el sotol, el bacanora, el comiteco, la raicilla.

Cada región encontró en su agave local una oportunidad para adaptarse al modelo destilador, mestizo en esencia, originario (de Mesoamérica o Aridoamérica) en materia prima, europeo o asiático en tecnología. Esta fusión no solo generó nuevos productos; creó sistemas productivos, territorios protegidos por denominación de origen, patrimonios inmateriales, resistencias culturales.

Pero más allá de lo legal y lo comercial, la destilación del agave transformó también la relación simbólica con la planta. Ya no se trataba únicamente de una fuente de fibra o de bebida ritual, sino de un organismo cuya esencia podía separarse, guardarse y compartirse como símbolo de lo propio. En los pueblos, beber un “espirituoso” no era simplemente embriagarse, sino entrar en contacto con una sustancia viva, domesticada por el fuego, depurada por la paciencia, y ofrecida —como en la alquimia medieval— como el espíritu de una tierra.

PARIENTE CULTURAL, NO BOTÁNICO

A simple vista, el sotol podría pasar por un maguey. Sus hojas afiladas, dispuestas en forma de roseta, su piña enterrada, su resistencia al clima árido, incluso su manera de florecer: todo en él parece evocar a sus parientes cercanos. Pero la taxonomía no tiene paciencia para los parecidos. Donde el imaginario popular y la práctica cultural reconocen un mezcal más, la ciencia de las clasificaciones ha trazado una línea precisa: el sotol no es un agave.

Su nombre científico (Dasylirion spp.) lo ubica en otra rama del árbol botánico. A diferencia del agave, que pertenece a la familia Agavaceae, el sotol se sitúa en la familia Asparagaceae, subfamilia Nolinaceae. Es decir, comparte ancestros más cercanos con los espárragos que con el maguey. Esta diferencia se expresa también en su morfología: las hojas del sotol, aunque punzantes, son más delgadas y menos carnosas; su raíz es menos profunda; y, a diferencia del agave, puede florecer varias veces a lo largo de su vida, en lugar de hacerlo una sola vez antes de morir.

Sin embargo, hay otro tipo de parentesco que no se mide con cladogramas ni claves botánicas. En la cultura del norte mexicano, el sotol ha compartido historia, usos y significados con los magueyes. Las comunidades que habitan las tierras semidesérticas de Coahuila, Chihuahua y Durango —y más allá, hacia Texas y Nuevo México— no han hecho tal distinción científica. En su vida cotidiana, en sus bebidas, en sus ofrendas y en su gastronomía, el sotol ha sido un mezcal más, con nombre propio, sí, pero con la misma raíz ritual y productiva.

Su geografía, además, lo ubica en una zona limítrofe de identidad: el Desierto Chihuahuense, un ecosistema compartido entre México y Estados Unidos, donde la adaptación vegetal es ley de vida. Allí, el sotol ha sido cestería entre los rarámuri, bebida sagrada en los mitotes del noreste, fibra para utensilios, sombra mínima pero bienvenida, floración escasa y celebrada. En la taxonomía de los pueblos, el sotol es lo útil, lo presente, lo que da, lo que regresa.

En las últimas décadas, con el auge de las denominaciones de origen y las normativas del mercado, esta ambigüedad botánico-cultural ha generado tensiones. ¿Puede llamarse mezcal a una bebida que no proviene de un agave? Legalmente no. Culturalmente sí. El sotol ha recorrido caminos paralelos: se fermenta y se destila como los mezcales, se vende embotellado, se celebra en festivales, se ofrece como símbolo identitario de una región. Y aunque su etiqueta no lo diga, quienes lo beben en su tierra natal saben que el espíritu que encierra es el mismo: el de una planta domesticada por el fuego, elevada por la paciencia, y recordada en cada sorbo como parte del paisaje que la vio crecer.

EL SOTOL EN LA MEMORIA NÓMADA DEL NORTE

Antes de que hubiera mapas, ya había rutas. No caminos de piedra ni de rueda, sino trayectos invisibles marcados por la estación, el alimento y la necesidad. Los pueblos nómadas del noreste mexicano —coahuiltecos, conchos, tobosos, guachichiles y decenas más— no tuvieron ciudades, pero sí calendarios; no dejaron templos, pero sí fogones; no construyeron pirámides, pero sí tejieron vínculos con cada planta del desierto. El sotol fue una de ellas.

Los grupos de Aridoamérica desarrollaron una relación simbiótica con su entorno. Recolectores-cazadores por excelencia, aprendieron a leer el paisaje como un libro de estaciones: sabían cuándo brotaba el quiote, cuándo cocer la piña, cuándo fermentar. En esa movilidad, el sotol era más que un recurso: era memoria vegetal, brújula comestible, materia prima y alimento cocido. Cocían su cabeza como barbacoa, la fermentaban para los rituales comunales, y tejían con sus hojas sandalias y canastos.

Lejos de la imagen de primitivismo que los excluyó durante siglos de la historiografía oficial, estos pueblos mantenían un modelo de movilidad sofisticado, que requería conocimiento compartido y cuidado colectivo de los recursos. Lo sabían: si agotaban el sotol de una región, no habría cosecha al año siguiente. Esa sabiduría, inscrita en la práctica, es también parte del linaje cultural de esta planta.

PAQUIMÉ: HORNOS Y FERMENTOS DEL DESIERTO

Mucho antes de la llegada de los colonizadores, en lo que hoy es el norte de Chihuahua, la ciudad prehispánica de Paquimé (ahora Casas Grandes) se alzaba como un centro ceremonial, comercial y agrícola. No era una ciudad nómada, pero sí una intersección entre culturas. Allí, además de sistemas hidráulicos avanzados, hornos y habitaciones colectivas, los arqueólogos encontraron un hallazgo revelador: cuatro hornos subterráneos destinados a cocer masivamente cabezas de sotol y agaves.

La existencia de estos hornos sugiere el consumo del sotol como bebida fermentada, muy probablemente con fines rituales. Su disposición —profundos, circulares, estratégicamente colocados— habla de un conocimiento técnico y social sobre el uso del fuego, del calor controlado, del tiempo de cocción. Lo que no se sabe con certeza, pero se intuye, es que estos procesos pudieron haber sido precursores de lo que siglos después derivaría en la destilación.

Paquimé fue abandonada hacia el siglo XIV, pero su legado permanece: es prueba de que la transformación cultural del sotol tiene raíces profundas que anteceden al alambique, al mezcal, al mercado. En los hornos de tierra y en las rutas nómadas del noreste, el sotol ya era parte de la vida, del ciclo, del paisaje.

DEL FERMENTO AL ESPÍRITU: EL SOTOL EN LA ERA COLONIAL

La historia del sotol, como la de otros mezcales, no puede aislarse del gran relato de la Conquista. A la llegada de los españoles, los pueblos del norte —organizados en circuitos de movilidad y aprovechamiento estacional— ya conocían y fermentaban las plantas del desierto: cocían piñas, mascaban fibras, extraían mieles. Pero con la colonización, ese universo de saberes entró en contacto con otro: el de la destilación europea, el comercio de aguardientes y la economía de la metrópoli.

En el centro y sur de la Nueva España, las bebidas fermentadas como el pulque ya habían sido domesticadas por la mirada del virreinato. En el norte, sin embargo, la guerra fue más larga, la resistencia más feroz y el control más difícil. Los nómadas del septentrión no ofrecían tributo, no levantaban templos, no hablaban de dioses que pudieran asimilarse fácilmente a los santos. Tampoco cultivaban grandes extensiones. Pero fermentaban, cocían, bebían. Y en ese acto estaba contenida una forma de vida.

Fue precisamente en ese contexto donde la destilación de sustancias alcohólicas comenzó a propagarse. Al principio, el aguardiente dominante fue el de caña —traída de las Islas Canarias y desarrollada en el Caribe—, pero en los márgenes del imperio, las plantas nativas como el agave y el sotol encontraron nuevas rutas de transformación. El alambique, herramienta traída desde Europa o Asia, permitió dar un salto tecnológico: del fermento perecedero al destilado durable; del consumo ritual al comercio; del brebaje local al “espirituoso”.

El gobierno virreinal intentó, desde el siglo XVII, prohibir o al menos controlar estas bebidas. Se temía que la embriaguez facilitara la idolatría, que los “indios” volvieran a sus antiguos ritos, que la fermentación escapara al control fiscal. Pero ni las prohibiciones ni los castigos pudieron frenar la práctica. Al contrario: los destilados se multiplicaron en los márgenes, entre fogones, hornos y vinatas clandestinas, como una continuidad del saber nativo en clave colonial.

La transformación no fue solo técnica: también fue simbólica. El fuego, que antes cocía la piña para comerla o fermentarla, ahora servía para separar sus vapores, para atrapar el espíritu de la planta. El sotol, que ya era alimento y bebida ritual, se volvió también aguardiente, tributo líquido, moneda de trueque, vínculo con lo sagrado y lo prohibido.

Mientras las rutas de la plata conectaban Zacatecas con la capital y las órdenes religiosas abrían colegios con recursos del pulque, los pueblos del norte tejían otra historia más secreta: la del destilado de lechuguilla, de maguey, de sotol. Una historia que, aunque sin actas notariales ni registros virreinales, sobrevivió en la práctica, en la oralidad y en el cuerpo de quienes supieron cuándo cortar, cuándo cocer, cuándo beber.

VINATAS Y LA PERSECUCIÓN DEL SOTOL EN EL SIGLO XX

Las vinatas son instalaciones artesanales donde se elabora el destilado de sotol. En ellas se realiza todo el proceso: desde la cocción de las piñas o cabezas de sotol en hornos de tierra, hasta su fermentación y destilación en alambiques rústicos. Su nombre proviene de la voz popular para referirse a los lugares donde se fabrica vino o aguardiente, y tienen una larga tradición en comunidades rurales de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Durante el siglo XX, estas vinatas se vieron envueltas en un ambiente de ambigüedad legal. A pesar de tratarse de un saber comunitario y de una práctica heredada por generaciones, la elaboración de sotol fue perseguida y criminalizada por las autoridades. Los gobiernos estatales y federales aplicaron restricciones severas que prohibían la destilación sin permisos, considerándola una actividad clandestina. Esta persecución contrastaba con el reconocimiento y protección legal que se daba al tequila y, posteriormente, al mezcal en otras regiones del país.

En muchas comunidades del norte, la elaboración de sotol continuó en secreto, conservando métodos tradicionales lejos de la vista de las autoridades. La actividad se realizaba de forma discreta, en terrenos apartados o bajo estructuras camufladas. Los productores eran frecuentemente víctimas de decomisos, sanciones y destrucción de sus herramientas. Sin embargo, la bebida no desapareció: su valor cultural y su profundo arraigo regional la mantuvieron viva.

No fue sino hasta finales del siglo XX e inicios del XXI que el sotol comenzó a recuperar su legitimidad. En 2002, se otorgó la Denominación de Origen Sotol, lo que permitió su producción y comercialización legal en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. A pesar de ello, muchas vinatas tradicionales continúan operando con dificultades, pues los costos legales y administrativos para cumplir con la normatividad vigente siguen siendo una barrera para los pequeños productores. Así, el sotol transita aún entre lo legal y lo clandestino, en un esfuerzo por preservar su identidad cultural frente a los desafíos del mercado y la regulación moderna.

RETOS CONTEMPORÁNEOS

En las regiones del noreste mexicano, la vinata tradicional representa mucho más que una unidad de producción: es una expresión viva del mestizaje técnico y cultural que acompaña al sotol desde tiempos prehispánicos. En estas instalaciones artesanales, generalmente familiares, el proceso inicia con la recolección de las plantas de sotol en su hábitat silvestre, mediante hachas y herramientas rudimentarias. Las piñas o cabezas se cuecen en hornos subterráneos forrados con piedras, cubiertos con hojas y tierra. Posteriormente, el material cocido se fermenta en contenedores rectangulares (mortajas) empotrados en el suelo, y finalmente se destila en alambiques de cobre con serpentines enfriados en agua. Todo este proceso se realiza con tecnología rústica heredada, mezcla del saber de los pueblos originarios y las técnicas traídas por los españoles.

Pero mientras las vinatas continúan como testimonio cultural, el sotol ha sido llevado a un nuevo escenario donde el recurso natural y la normatividad legal entran en tensión. Es una planta del desierto con crecimiento lento, que en condiciones silvestres puede tardar entre 15 y 20 años en madurar. Sin embargo, su creciente demanda y la falta de plantaciones han provocado una sobreexplotación severa de las poblaciones silvestres. Esto convierte a su aprovechamiento en una forma de renta forestal intensiva más que en una agroindustria sostenible.

Aunque en 2002 se emitió la Denominación de Origen Sotol (DOS) para proteger esta bebida, en la práctica este marco regulatorio ha favorecido a los grandes productores industriales y ha marginado a las vinatas tradicionales. Estas últimas, sin recursos suficientes para cumplir con la normativa oficial, enfrentan obstáculos para operar legalmente. La NOM-159-SCFI-2004, por ejemplo, establece requisitos técnicos y fiscales difíciles de asumir para los productores rurales. Paradójicamente, quienes han conservado viva la tradición del sotol están en riesgo de desaparecer por no poder adaptarse a la legislación pensada más en términos de exportación que de cultura.

El impacto ambiental es alarmante: zonas antes repletas de sotoles han quedado desérticas, y los productores deben viajar cada vez más lejos para recolectar plantas. La falta de identificación científica de las especies recolectadas dificulta su restauración ecológica. Los intentos de reforestación enfrentan tasas de éxito menores al 10 por ciento, y aunque existen iniciativas aisladas para cultivar sotoles en viveros, aún están lejos de cubrir la demanda creciente.

Frente a esta situación, es urgente un replanteamiento del marco regulatorio que incluya a los productores tradicionales como actores principales, no como obstáculos. Es necesario reconocer que el sotol no es solo una mercancía, sino un símbolo cultural y ecológico del Desierto Chihuahuense. Su futuro depende de encontrar un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y el reconocimiento justo de quienes lo mantienen vivo desde hace generaciones.

TRADICIÓN CURATIVA Y CANTO CARDENCHE

La planta del sotol, además de ser base de una bebida emblemática del norte de México, forma parte del imaginario colectivo por su relevancia en las prácticas curativas y culturales de la región. En muchas comunidades rurales del noreste mexicano, el sotol no es únicamente un destilado; es un remedio tradicional. Aún hoy se le emplea para aliviar molestias físicas comunes: un trago pequeño ayuda a la circulación en invierno, calma el cuerpo cansado antes de dormir o se frota en el pecho de los niños para prevenir resfriados. También se aplica como desinfectante natural en heridas, repelente de mosquitos o gárgara para la garganta. En su versión “curada”, se mezcla con hierbas como manzanilla, romero, ruda o incluso raíces y víboras secas, para elaborar remedios destinados a tratar desde dolores musculares hasta la diabetes.

Pero más allá de sus usos medicinales, el sotol se entrelaza con expresiones musicales que capturan la esencia emocional del desierto. Tal es el caso del canto cardenche, una tradición coral que sobrevive en algunas poblaciones de la Comarca Lagunera, especialmente en La Flor de Jimulco (Coahuila) y Sapioriz (Durango). Este canto se interpreta a capela, en tres voces que se entrelazan para crear un lamento profundo, comparable al aullido de un coyote o al suspiro de los peones fatigados tras las largas jornadas en las haciendas. Su nombre proviene del cardenche, un cactus cuyas espinas provocan dolor intenso, tal como las canciones cardenches lo hacen con sus versos de desamor, desprecio y nostalgia.

El canto cardenche se canta con sotol en la mano. Quienes lo interpretan acostumbran entonarse con “una copita”, continuando el canto a “traguitos”. El sotol aquí no es solo acompañante, es el alma líquida que desata el canto. Como bien dicen los cardencheros: “el sotol es nomás tantito, nomás pa’ platicar”. Esta música ha inspirado incluso novelas como Juegos de amor y malquerencias, donde el canto, las cartas, el béisbol y el sotol son el universo cotidiano de sus personajes, testigos de una cultura rural que, aunque golpeada por el tiempo, persiste en el eco de sus canciones.

Así, el sotol no solo embriaga: sana y canta. En su dualidad de planta medicinal y símbolo emocional, permanece como testimonio vivo de una tradición que se resiste a ser olvidada.

EL ESPÍRITU QUE RESISTE

El sotol no solo habita el desierto: lo narra. En cada una de sus fibras está inscrita la historia de quienes lo nombraron antes de que existieran mapas, de quienes lo fermentaron antes de que llegara el alambique, de quienes lo siguen destilando bajo el sol y la sospecha. Su aroma contiene siglos de práctica, fuego y memoria. Pero hoy, como tantas otras expresiones del México profundo, el sotol vive entre el reconocimiento parcial y la amenaza de olvido.

En los documentos legales aparece como denominación, como bebida, como producto; pero en las vinatas y en los cantos cardenches, en las curas populares y en los fogones rurales, el sotol sigue siendo otra cosa: un vínculo. Un puente entre generaciones, una forma de conocer el tiempo y la tierra. Es, quizá, uno de los últimos espíritus vivos del desierto.

Reconocer su valor no es solo una tarea para el mercado o el Estado. Es una deuda cultural. Porque mientras haya quien cocine su piña en hornos de tierra, quien lo beba para sanar o cantar, y quien lo defienda con la voz, el sotol seguirá resistiendo. Y con él, las memorias del desierto.

*Este reportaje está basado en el libro El Sotol. Una historia de árido mestizaje, de Ruth Castro (Arferit/ElAstillero Libros, 2023), proyecto de investigación beneficiario de la beca del Programa de Acciones Culturales Multiligües y Comunitarias (PACMyC) en 2007 y 2022. Dicha publicación, a su vez, se fundamenta en una amplia bibliografía de distintas disciplinas.