Los dos son solo uno (siglo XVIII), ilustración contra Luis XVI y María Antonieta de Austria en el contexto de la Revolución Francesa. Imagen: metmuseum.org

En una democracia imperfecta, o una dictadura discreta, lo que no se puede decir se ríe. La risa, a diferencia de la crítica directa, evade la censura, transgrede el discurso oficial y, a menudo, sobrevive donde otros lenguajes se asfixian.

Pero la risa puede ser domesticada, encuadrada, manipulada y vuelta contra aquellos que podrían usarla como arma. La historia del humor en los medios de comunicación es también la historia de un péndulo entre el control y la subversión, entre la carcajada institucional y el sarcasmo clandestino.

Desde la Antigüedad, el poder ha permitido ciertos márgenes de mofa siempre y cuando eso le permita controlar el discurso político y social. En la Grecia clásica, Aristófanes se burlaba de los poderosos a través de sus obras, las cuales eran toleradas como válvula de escape. En las cortes medievales, los bufones eran los únicos autorizados a decir verdades incómodas bajo la máscara de la ridiculez. Los juglares recorrían pueblos cantando sátiras disfrazadas de cuentos. El humor siempre ha servido como refugio de lo indecible; pero también como herramienta de control: mientras la gente se ríe, no conspira.

En México, este vaivén ha sido particularmente feroz, entre otras razones, porque el país ha vivido durante décadas en una coreografía de autoritarismo sonriente. La comedia, que podría haber sido irreverente y revolucionaria, fue convertida en escenografía oficial. Y, sin embargo, entre sus grietas, emergieron voces capaces de cuestionar desde el chiste (a veces, involuntariamente) lo que no se podía denunciar desde el periodismo o la política.

COMEDIANTES DE LAS CAVERNAS

No hay un momento exacto, claro, en el que la humanidad descubriera el humor. Nadie se levantó una mañana del Paleolítico Superior y dijo “hoy haré reír al clan”. Sin embargo, si uno se aproxima con cierta imaginación a los fuegos primitivos —a ese núcleo caliente de huesos chamuscados y miradas suspendidas en la incertidumbre del cosmos—, puede empezar a sospechar que la risa no tardó demasiado en brotar. Tal vez fue una burla al paso torpe de un joven cazador o una imitación exagerada del gruñido de un tigre dientes de sable. Tal vez alguien se equivocó de cántico durante un ritual. El caso es que alguien rio. Y después otro. Y de pronto todos. Y ahí, sin que lo supieran, había nacido el arma de doble filo: la comedia.

Porque reír es una forma de supervivencia, y en el contexto de la tribu —ese primer organismo social que prefigura todos los Estados modernos—, era también una manera de controlar el miedo, de desafiar la jerarquía sin perder la cabeza, de dotar de sentido, aunque fuera momentáneo, a la miseria. Desde el inicio, entonces, la comedia estuvo ligada al poder, pero no como un aliado fiel, sino como su gemelo incómodo: el espejo que lo distorsiona, lo imita, lo ridiculiza y, en algunos casos, lo redime.

Los antropólogos han documentado cómo, en distintas culturas preliterarias, los chamanes, hechiceros y líderes espirituales incorporaban elementos cómicos a sus prácticas. La risa desarma. Quita solemnidad a lo sacro, pero no lo profana: lo humaniza. En África subsahariana, por ejemplo, existen figuras como el trickster (el embaucador) —Eshu, en la mitología yoruba, o Anansi, la araña burlona de Ghana—, que encarnan esa tensión entre caos y orden. No son héroes, pero tampoco villanos. Son agentes del desequilibrio necesario. Ellos anticipan a todos los payasos sagrados, juglares y cómicos de la historia posterior. En ese absurdo ritualizado germina la idea más poderosa de la comedia: que lo trágico y lo risible son hermanos siameses.

OTRA HISTORIA SOBRE GRIEGOS Y ROMANOS

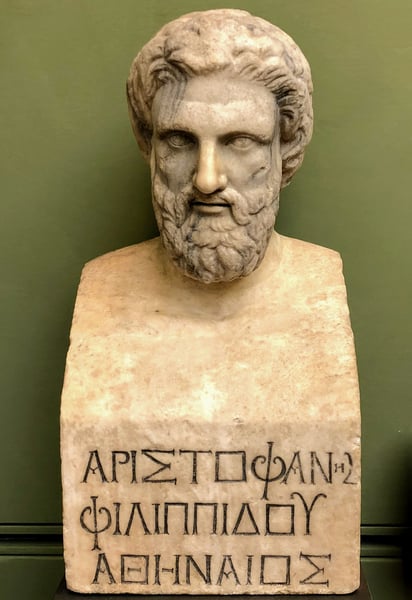

Fue en la Grecia clásica donde la comedia se institucionalizó como forma de arte con propósito político. Aristófanes, con su pluma vitriólica y sus obscenidades gloriosas, escribía obras que eran más que entretenimiento; eran balazos de tinta al corazón del poder. En Las nubes satiriza a Sócrates; en Lisístrata, las mujeres de Atenas se niegan a tener sexo hasta que termine la guerra. El humor se convierte en herramienta de resistencia, un teatro de combate.

Curiosamente, en la misma época florecía la democracia ateniense. ¿Coincidencia? No del todo. Una sociedad que se organiza en torno a la palabra —el ágora, el debate, el logos— necesita, inevitablemente, de la risa como “pausa para el café”. En la tragedia, los dioses castigan la hybris (la desmesura); en la comedia, es el pueblo quien lo hace. Y su castigo favorito es la carcajada.

Los romanos heredaron esta tradición y la endurecieron. La sátira latina, practicada por autores como Juvenal y Horacio, desarrolló un tono más moralista, más escéptico. Quien se dedicaba a ella ya no era un ciudadano que advertía al pueblo, sino un crítico que denunciaba la corrupción de la ciudad, incluso si eso implicaba reírse de sí mismo.

El Imperio, sin embargo, limitó esa libertad. La figura del comediante se desplazó del foro al palacio, donde surgió el antepasado directo del bufón. Ahí, la risa se convirtió en moneda de poder: quien divertía al César podía vivir; quien se pasaba de listo, podía morir. El humor comenzó entonces su relación más ambigua con el poder: la del tolerado que puede volverse amenaza.

REYES Y BUFONES

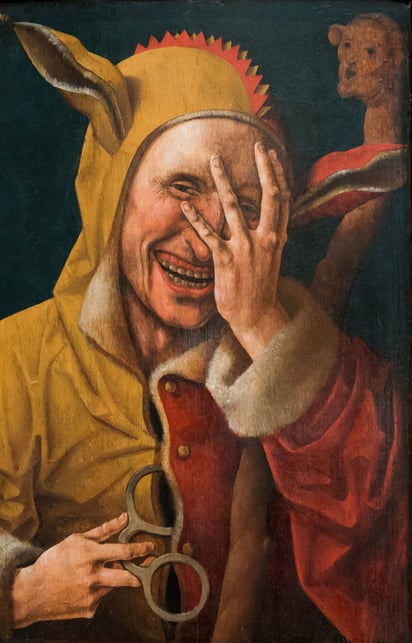

En la Edad Media europea, cuando la teocracia aplastaba al individuo y la idea de libertad quedaba subsumida por la fe, la comedia no murió, pero fue retirada. Se escondía en los márgenes: en los carnavales, en las ferias, en la figura ambulante del juglar y, sobre todo, en el bufón de la Corte. Este personaje, muchas veces discapacitado o marginal, poseía un privilegio único: mofarse del rey en su propia cara.

El bufón no era un simple payaso; era un contrapeso simbólico al poder absoluto. Un recordatorio viviente de que todo trono es ridículo si se mira lo suficiente. Shakespeare, con su genio dramático, lo entendió como nadie: el bufón de El rey Lear es el único que ve venir la tragedia. La comedia, lejos de ser ligera, se revela como conciencia crítica.

Al mismo tiempo, el pueblo tenía su propia forma de catarsis: la risa del carnaval, ese espacio de inversión simbólica donde los roles se trastocaban, los mendigos se convertían en papas por un día y la obscenidad se celebraba como purga. Mijaíl Bajtín lo llamó “el mundo al revés”, y entendió que la carcajada popular no era sólo diversión, sino también subversión.

Con la Ilustración y el ascenso de la prensa, la comedia encontró nuevos medios para expandirse: el periódico satírico, el panfleto ilustrado, el cabaret. Desde Voltaire hasta Jonathan Swift, la ironía se volvió una herramienta de crítica política feroz. La Revolución Francesa fue también una revolución de la imagen, donde caricaturas que ridiculizaban a María Antonieta y Luis XVI circularon como pólvora. Y cuando cayó la guillotina, lo hizo entre risas histéricas.

Ya en el siglo XX, el humor mutó otra vez. El cine mudo —con Chaplin como apóstol de la dignidad ridiculizada— mostró cómo esta podía hablar sin palabras. Luego vinieron los sitcoms y el discurso político de Lenny Bruce, George Carlin, Richard Pryor. El stand-up comedy tomó el lugar del bufón moderno: un individuo solo frente al sistema, con un micrófono como espada.

La risa, una vez más, revelaba el absurdo del mundo. En los regímenes autoritarios del siglo XX —Stalin, Hitler, Franco—, muchos comediantes fueron perseguidos, encarcelados o silenciados. No porque fueran peligrosos en términos armados, sino porque la risa, cuando se afina, se vuelve una forma de verdad que no admite respuesta en las dictaduras. Uno puede combatir al rebelde, pero ¿qué se hace con el que se burla?

Aquí es donde el Imperio contraataca, y no sólo con represión literal, sino cómica, tal como ocurrió en Latinoamérica, particularmente en México, durante su pasado reciente.

TELEVISA, EL PRI Y LA CARCAJADA INSTITUCIONALIZADA

En ningún lugar de habla hispana la risa ha tenido una relación tan profunda, contradictoria y vital con el poder como en México. Desde los tiempos virreinales, el pueblo mexicano desarrolló un arte refinado para burlarse del opresor sin nombrarlo, para disfrazar la crítica de picardía, para esconder la tragedia bajo la sonrisa. En parte, por necesidad: en un país donde el poder ha sido históricamente brutal, desigual o grotescamente paternalista, el chiste ha servido como mecanismo de defensa psíquico, casi como un sistema inmunológico cultural.

Durante la Colonia, el ingenio popular se coló entre los muros de la Iglesia y la burocracia virreinal a través de décimas satíricas, refranes y obras de teatro callejero. El “atrevimiento permitido” era la norma; se podía decir casi cualquier cosa, siempre y cuando estuviera envuelta en doble sentido. Ahí nació ese humor nacional que no ataca de frente, sino que insinúa, parodia, exagera. El albur no es un simple juego sexual; es una estrategia lingüística frente al abuso de poder. Una forma de invertir simbólicamente las jerarquías, aunque sea por unos segundos.

En el siglo XX, con la consolidación del régimen posrevolucionario, el humor adquirió formas más visibles, pero también más ambiguas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) —ese oxímoron viviente de dictadura institucional— perfeccionó un modelo de gobierno que toleraba la crítica… mientras no amenazara al sistema. El humorista mexicano, como el bufón de Shakespeare, podía ser agudo, insolente, incluso obsceno, siempre y cuando supiera exactamente hasta dónde llegar.

Por eso Mario Moreno “Cantinflas” es una figura emblemática de postura debatida por sus seguidores y detractores. Su personaje de verbo enredado y lógica circular parodiaba la ineficiencia del Estado, la hipocresía del burócrata, la humillación del pobre; pero lo hacía sin confrontación directa, con una sonrisa de dientes apretados. Cantinflas es al PRI lo que Chaplin fue al fordismo: un espejo cóncavo. Lo mismo puede decirse de los cómicos de carpa, los cronistas urbanos como Carlos Monsiváis o los cartones políticos de Rius y Helguera. Todos ellos jugaron a la cuerda floja entre la crítica y la complicidad.

Durante los años más oscuros del priísmo —los setenta, los ochenta, incluso buena parte de los noventa— la televisión mexicana fue el aparato ideológico más eficaz de la maquinaria estatal. El humor televisivo, lejos de ser un espacio de crítica, funcionó como un amortiguador social: anestesiaba, reforzaba estereotipos y mantenía a la población en un estado de infantilización perpetua. Televisa, en particular, se convirtió en una especie de ministerio de la verdad tropicalizada.

Programas como los de Chespirito, La carabina de Ambrosio o Cachún Cachún Ra Ra generaban una risa inofensiva, dirigida, con personajes que caricaturizaban la pobreza, la ignorancia o el orden institucional sin cuestionarlos realmente.

Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” fue la voz infantil de más de un aparato de opresión en América Latina, llegando incluso a participar en campañas de apaciguamiento estatal, como cuando fue contratado por Augusto Pinochet para presentarse con su elenco en el “Estadio de la Muerte”, como se le conoce al Estadio Nacional de Chile por haber sido utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura. Su humor blanco y eterno sirvió para consolidar una visión maniquea y despolitizada de los países latinoamericanos. La vecindad del “Chavo” no tenía narcotráfico, ni represión, ni injusticia: solo malentendidos y ternura.

Sin embargo, otros cómicos se salieron del guion. Héctor Suárez, por ejemplo, fue uno de los pocos que se atrevieron a satirizar al poder desde adentro. En su programa ¿Qué nos pasa?, transmitido en los ochenta y principios de los noventa, retrató al burócrata corrupto, al policía abusivo, al ciudadano harto. Sus señalamientos a los vicios y bajezas del poder y la sociedad no se entendían como un humor sobre México, sino como uno contra México. Y eso tuvo un costo: recibió amenazas, su programa fue censurado y, durante años, fue marginado por las grandes cadenas televisivas.

Con el fin del siglo, el cinismo se acentuó. En los años noventa, mientras la violencia escalaba y la corrupción se volvía cada vez más grotesca, la comedia mexicana mutó en un realismo sucio que combinaba el escarnio con la resignación.

LA RISA EN OTRAS DICTADURAS Y DEMOCRACIAS FALLIDAS

El uso del humor para controlar a las masas no es exclusivo de México. Durante la dictadura de Francisco Franco en España, se permitía su uso mientras no cuestionara al régimen. En la Alemania nazi, Joseph Goebbels —la mente maestra de la propaganda del régimen de Hitler— alentaba la producción y distribución de películas cómicas que distrajeran a la población de las noticias de la guerra. En Estados Unidos, durante la era Bush, el stand-up patriótico coexistía con la vigilancia sobre voces incómodas como las de Bill Maher o Jon Stewart.

Los ejemplos se multiplican en todo el continente americano. En Venezuela, Laureano Márquez ha resistido la censura chavista con monólogos donde cada carcajada contiene una denuncia. En Brasil, durante los años de Jair Bolsonaro, los programas humorísticos como Greg News se convirtieron en refugios de cordura. En Argentina, Caiga quien caiga marcó una época al poner en ridículo a la clase política desde la sátira ácida.

En Colombia, Jaime Garzón —comediante, periodista, abogado, negociador de paz— fue asesinado en 1999 por atreverse a hacer chistes sobre el conflicto armado y la corrupción en su país. Su muerte fue una advertencia: reírse del poder tiene consecuencias.

El humor, entonces, no es sólo un consuelo; es una amenaza. Cuando se convierte en espejo y aguijón, su capacidad de transformar lo simbólico se vuelve real. El problema es que, mientras este resiste, el poder contraataca con censura, amenazas, difamación.

La risa puede ser la mejor distracción. Nada desactiva mejor una conversación política que un buen chiste. El humor puede convertir la tragedia en entretenimiento, y a los opresores en personajes pintorescos. En el peor de los casos, puede fomentar el cinismo: esa sensación de que todo es corrupto, nadie es diferente, así que no vale la pena luchar.

LOS MEMES NO PIDEN PERMISO: LA NUEVA RESISTENCIA

Con la llegada de las redes sociales, el monopolio del humor fue dinamitado. Ya no es necesario tener un programa de televisión o el permiso del Estado para hacer reír. Basta un meme lo suficientemente personal, un hilo en X, un TikTok mordaz. La comedia digital —irreverente, anónima, viral— se ha convertido en el nuevo lenguaje de la resistencia.

En movimientos como #YoSoy132, las protestas feministas, o las denuncias contra la corrupción, los memes han funcionado como vehículos de crítica instantánea, imposibles de censurar. Una sola publicación puede ridiculizar a un presidente, desmontar una narrativa oficial o señalar una injusticia. El humor ha pasado de ser un espectáculo vertical a una herramienta horizontal de poder ciudadano.

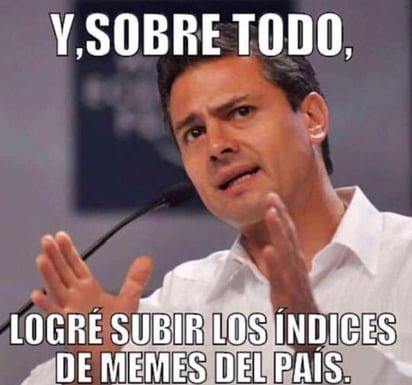

En tiempos recientes, incluso personajes públicos han caído no por denuncias formales, sino por el escarnio digital. El plagio de tesis de Enrique Peña Nieto o el escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera — entonces primera dama— fueron ampliamente ridiculizados en redes antes de recibir atención institucional justo en el primer auge de los memes virales, hace más de una década. El humor en Internet dejó de ser pasatiempo para volverse juicio público.

LA FENOMENOLOGÍA DEL RELAJO

No es difícil encontrar testimonios de la vida de Las Perdidas (Wendy Guevara y sus amigas) sobre sus orígenes: abuso, homofobia, prostitución, pobreza extrema y violencia. Son historias narradas por ellas mismas con una naturalidad cómica que cualquier presentador de late night show desearía tener.

Detrás de cada chiste de este grupo de estrellas del internet hay una verdad brutal: son mujeres trans rechazadas por el sistema, lanzadas al escarnio social y, sin embargo, han sido capaces de conquistar un lugar en la cultura popular mexicana no por su tragedia, sino por su comicidad espontánea.

Las Perdidas no pasaron por el canon de la comedia formal. No escribieron sketches ni se formaron en la televisión tradicional. Surgieron desde la precariedad, desde el abandono institucional, desde el Estado fallido. Son lo que Jorge Portilla, en su Fenomenología del relajo y otros ensayos (2023), plantea como la encarnación de un México que tolera la adversidad a través del humor con mayor capacidad que cualquier otra nación.

En su ensayo, Portilla señala algo fundamental: en nuestro país, el relajo no es sólo evasión, sino una estrategia profunda de adaptación a lo insoportable. Describe la autoburla como una actitud existencial, una especie de suspensión momentánea de las jerarquías, las normas y la solemnidad del mundo.

Esta idea tiene implicaciones políticas tremendas. Cuando el sistema oprime, cuando la injusticia se vuelve paisaje, el humor surge como un modo de asimilar lo inasimilable. Pero no todo relajo es resistencia. Portilla advierte que también puede ser nihilista, incluso funcional al poder, si impide la acción crítica o política. En otras palabras: reírse de todo puede llevar a no tomarse nada en serio, incluyendo la necesidad de cambiar el estado de las cosas.

Las Perdidas no rehúyen el relajo; lo llevan como bandera de provocación, de resignificación. Reírse con ellas es romper con la solemnidad con la que el sistema ha disfrazado su fracaso. En lugar de vergüenza o autocensura, estas mujeres ofrecen anécdotas, chistes absurdos, canciones improvisadas. No es una comedia para hacer reír al opresor; es una que convierte a la víctima en protagonista.

Este fenómeno no es exclusivo. En India, Navya Singh combina el stand-up con el activismo, riéndose del machismo de Bollywood y de la hipocresía progresista. En Brasil, Linn da Quebrada mezcla música, burla y política para retratar la doble opresión de ser pobre y trans. En todos los casos, el humor es forma de vida y resistencia.

¿QUIÉN TIENE DERECHO A REÍR?

En la última década, la comedia ha mutado más que en los cien años anteriores. Ya no es sólo entretenimiento ni propaganda. Es un lenguaje, un arma, un escudo. Y en ese nuevo escenario, cada chiste puede ser una rebelión.

El futuro del humor en los medios no está en manos de los comediantes profesionales, sino de los ciudadanos. Y si la historia nos ha enseñado algo es que, cuando el poder se vuelve insoportable, la risa es la primera línea de defensa. Y también la última esperanza. Porque mientras exista quien se atreva a reírse de los emperadores, aunque sea desde el anonimato de una cuenta de Instagram, entonces aún hay posibilidad de libertad.

Y eso, en un mundo donde la verdad a veces sólo se permite en forma de broma, es más revolucionario que cualquier discurso.

Hoy más que nunca, la pregunta sobre quién ríe, cómo y desde dónde es una cuestión política. ¿Puede un burócrata burlarse de los pobres sin consecuencias? ¿Puede un empresario hacer chistes sobre indígenas? ¿Es válido reírse del presidente, pero no de las víctimas de un delito?

La comedia del siglo XXI está atrapada en ese dilema. Y quizá por eso sea el momento más apasionante para observar su desarrollo, porque nunca antes la carcajada había sido tan vigilada, tan discutida, tan peligrosa.

La risa ha dejado de ser un simple acto fisiológico. Es hoy una forma de participar en el mundo. De resistirlo o de dominarlo. De liberarlo o de disfrazarlo. Su historia, entre el poder y la subversión, está lejos de terminar. Y su próximo capítulo podría ser el más feroz.

Al final, lo que Jorge Portilla intuyó en su ensayo es que la comedia mexicana —y por extensión, la latinoamericana— no es un género menor, ni una fuga de la realidad. Es la forma más sofisticada de habitarla. Aunque duela. Aunque arda. Aunque nos estemos riendo para no llorar.

TODO ES POLÍTICO

La risa nunca es neutral. Siempre está cargada de intención, de contexto, de poder. Reír es más que una reacción: es una toma de posición. Por eso los regímenes autoritarios la controlan y los pueblos oprimidos la reinventan.

En todo el mundo, la historia del humor en los medios es también de cómo una sociedad ha negociado su relación con el poder. Desde los relajos que permiten soportar lo insoportable, hasta los memes que incendian palacios virtuales, la comedia ha sido la sombra donde se esconden nuestras verdades más crudas.

Detrás de cada risa verdadera se esconde una chispa de anarquía. Por eso la comedia, a pesar de su máscara ligera, es uno de los actos más radicales que ha inventado la civilización. No porque ofenda, sino porque revela. Porque cuando el primer humano se rió de su jefe de caza por caerse en la nieve, sin querer, inventó el contrapeso más sofisticado del poder: el absurdo.

Y desde entonces, todos los reyes —por muy absolutistas que se proclamen— han debido convivir con una sospecha: que en algún rincón de su reino, alguien se ríe de ellos. Sin embargo, nunca hay que olvidar que la risa no puede ser lo único que nos quede.