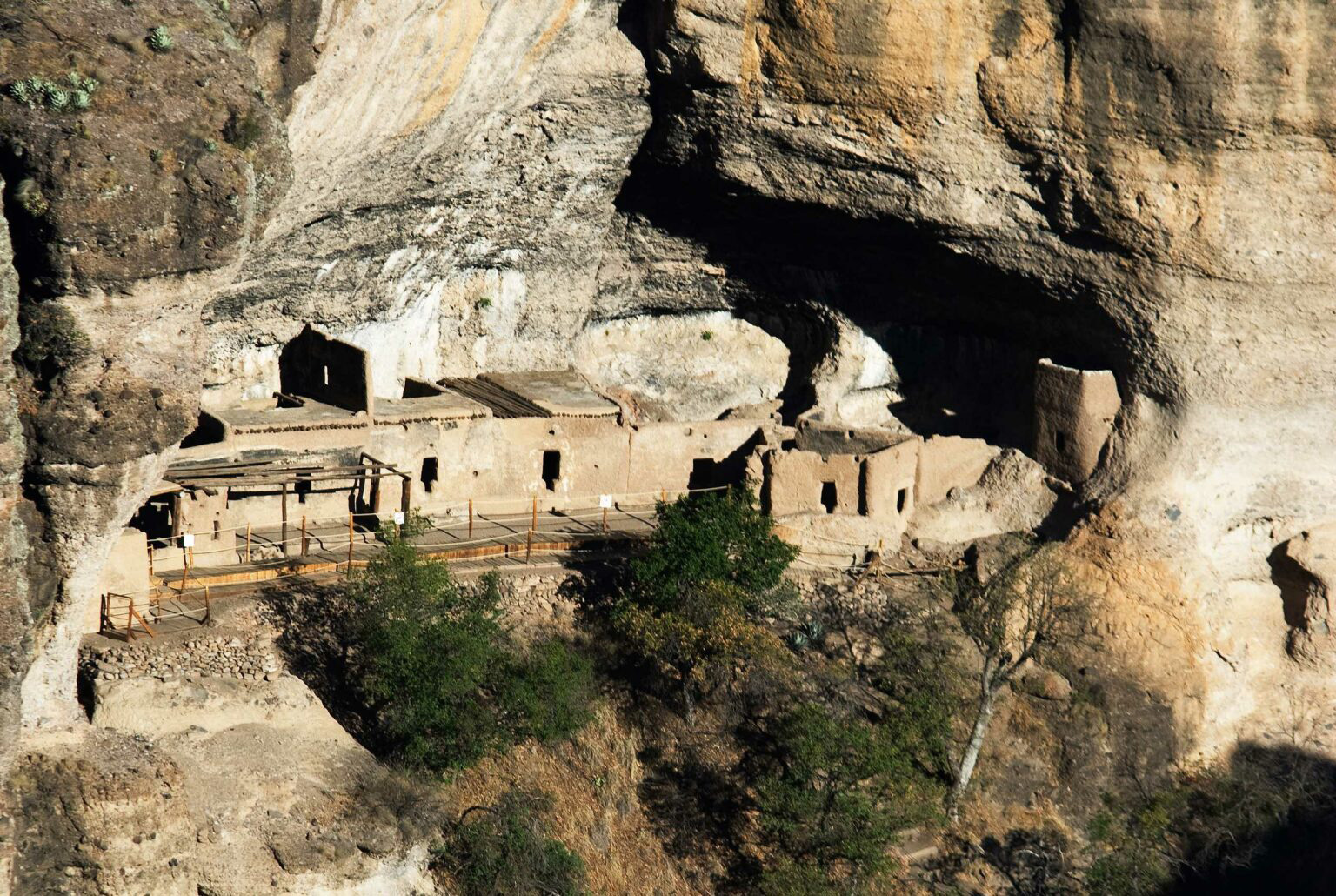

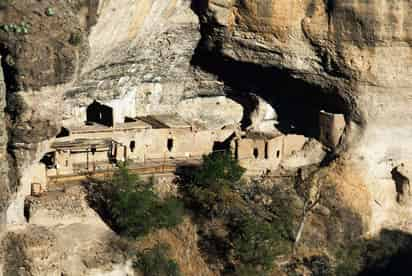

La zona arqueológica de las Cuarenta Casas es un conjunto de refugios construidos por cazadores recolectores en la Sierra Tarahumara alrededor del 1200. Foto: México Desconocido

El hábitat es el lugar donde un organismo vivo, cualquiera que sea, existe. Además, es el sitio donde encuentra la posibilidad de sobrevivir gracias a los recursos que le rodean o que se encuentran a su alcance. Es refugio, aire, agua, alimento, pero también territorio, geografía, clima, cosmos o vegetación.

Hoy las ciudades se han convertido en el hábitat del ser humano, pero no siempre fue así. El habitante de diversas latitudes ha sido capaz de entender su entorno a través de un proceso de coherencia entre los órdenes físico, espiritual y cósmico, emplazado en un territorio con características únicas.

EL INHÓSPITO NORTE

El septentrión es el lugar que, en general, es relativo al norte y proviene del latín septentrio, que se refiere a la constelación de siete estrellas entre las que se encuentra la estrella Polar, utilizada en la navegación para ubicar este punto cardinal. En pocas palabras, es un sitio que se encuentra al norte de otro.

En México, es la región comprendida por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero también Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango, incluso el sureste de Texas. Ha sido históricamente catalogada y definida como una zona de difícil conquista y colonización, debido a sus condiciones geográficas y la mala fama de sus habitantes originarios.

Investigadores e historiadores, particularmente del noreste del país, afirman que los primeros pobladores del septentrión mexicano ubicaban y utilizaban cuevas para habitar durante algunos días o cortas temporadas, viajaban en grupos pequeños y se mantenían unidos con el fin de satisfacer sus necesidades y sobrevivir. Cazadores y recolectores se apropiaban del territorio, que es la base del estudio de la geografía, la cual se encarga de dividir una porción de tierra de manera que se pueda localizar e investigar, no solamente en términos físicos, sino también en cuanto a la cultura y la tradición que emana de ese sitio.

Pero, ¿qué pasa cuando la huella que se deja al pasar por un territorio es efímera? Cada lugar es distinto de otro debido a las prácticas y tradiciones que un grupo de seres humanos acostumbra en relación con el espacio habitado y el momento histórico en que se desenvuelve.

VESTIGIOS QUE NARRAN LA HISTORIA

Los primeros pobladores del septentrión mexicano se forjaron en carácter y determinación principalmente por el medio geográfico y climático que los rodeaba. Para quienes habitamos el desierto nos es familiar la lucha por sobrevivir en este entorno, incluso en nuestros días.

Carlos Manuel Valdés, historiador saltillense, presenta en su libro Los bárbaros, el rey, la Iglesia una perspectiva en donde se privilegia a los indígenas como sujeto de la historia, punto de vista que se distingue de muchos de los estudios realizados, donde el español, los virreyes o los gobernantes son los protagonistas.

El investigador menciona que los indígenas que habitaban esta región pensaban en el espacio según sus recursos naturales y no como territorios políticamente divididos. Aprovechaban y observaban su entorno para sobrevivir. Sin embargo, Valdés afirma que todos estos pobladores originarios fueron exterminados y, con ellos, la mayoría de los vestigios que dejaron a su paso.

En este sentido, la arquitectura de estos primeros habitantes —no como disciplina, ciencia o arte, sino como respuesta a la necesidad de sobrevivir y de protegerse de la naturaleza y sus manifestaciones—, se gesta, primigeniamente, en cuevas; después, en guaridas construidas a partir de los materiales a su alcance, por medio de los conocimientos que fueron desarrollando con el paso del tiempo.

Esta observación y conocimiento empírico desembocó en el desarrollo de tecnologías constructivas, alimenticias, de vestido y de subsistencia. En este sentido, la arquitectura y la vestimenta se convirtieron en envolventes artificiales provenientes de la naturaleza. Ambas tienen una temporalidad que depende de los materiales y estructuras con que están producidas y fungen, además, como elementos que denotan personalidad o carácter, es decir, identidad.

La arquitectura es la manifestación más tangible de nuestro paso por un lugar. Esta cultura edificada, construida con naturaleza, sol e ingenio, se vincula a un territorio en donde se desarrollaron grupos o comunidades con actividades comunes, como el cultivo del maíz, la religión o la observación del cosmos. Testigo de ello son, por ejemplo, la zona arqueológica de Altavista, en Chalchihuites, Zacatecas, donde se encuentra un centro ceremonial y astronómico. Algunos estudios muestran que este sitio se ubica muy cerca del Trópico de Cáncer, lo cual refleja un estudio profundo de la bóveda celeste por parte de quienes lo construyeron.

Así, pues, los habitantes del septentrión mexicano desarrollaron una cultura del desierto, la cual, según Leticia González Arratia, consistía en “la interrelación entre los aspectos materiales de susbsistencia y las manifestaciones de índole simbólica en un escenario como el desierto (…), incluye la serie de artefactos, marcas en el desierto y la tecnología derivada de la capacidad de los grupos de cazadores, recolectores, pescadores para seleccionar y ordenar conceptualmente los elementos naturales y transformarlos para poder sobrevivir”.

Por lo tanto, estos grupos humanos tenían una relación muy estrecha con el medio natural en el que vivían, lo que se refleja en los vestigios que se han encontrado, donde expresaban material y espiritualmente sus ideas, religión y modo de vida.

PROTOARQUITECTURA SEPTENTRIONAL

Si bien la arquitectura prehispánica del norte de México no es tan conocida ni ha sido tan estudiada como la del centro o sur del país, se puede afirmar que se valía de los materiales al alcance en esta zona tan hostil, donde la tierra y la piedra conforman la principal materia prima para edificar un refugio.

Al ser una disciplina desarrollada en la modernidad, la arqueología utiliza categorías y conceptos propios de su fecha de nacimiento. La idea del paisaje, desde este punto de vista, está vinculada a la noción moderna y euclidiana del espacio, según Silvina Vigliani, donde este se presenta como un lienzo vacío donde sucede la historia de la humanidad.

Sin embargo, como ya se planteó, el territorio o el espacio habitado no es solamente un plano con ciertas coordenadas, cuadriculado y dispuesto ortogonalmente, sino que guarda elementos intangibles, imaginarios y atmosféricos que lo determinan y lo caracterizan, donde se encuentran familias que se vinculan y se cuidan mutuamente, que sobreviven el calor y el frío extremo del desierto, que coexisten con su flora y su fauna.

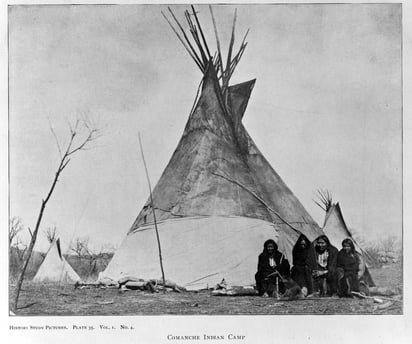

Si pudiéramos imaginar una arqueología de la protoarquitectura septentrional de México, tal vez encontraríamos, además de cuevas, tiendas o tipis, otros elementos como la madera del mezquite, el huizache, la gobernadora, los magueyes, las pieles de animales, fibras como la lechuguilla o bebidas como el sotol, como parte de la configuración de un paisaje habitado por familias que viajaban juntas, que aprovechaban de su entorno lo que era posible para sobrevivir, para vivir, trabajar y, por qué no, divertirse.

La huella de esta protoarquitectura nómada es difícil de rastrear, sin embargo, sabemos que existe. Nuestros ancestros, aunque borrados por la Colonia, fueron lo suficientemente enfáticos para que esta huella efímera dejara algún vestigio que muestra el respeto por el ambiente y por su entorno; nuestros ancestros, quienes tatuaron su identidad en el paisaje y nos heredaron su fuerza y su carácter.