Huérfanos de la urbe: infantes indígenas en La Laguna

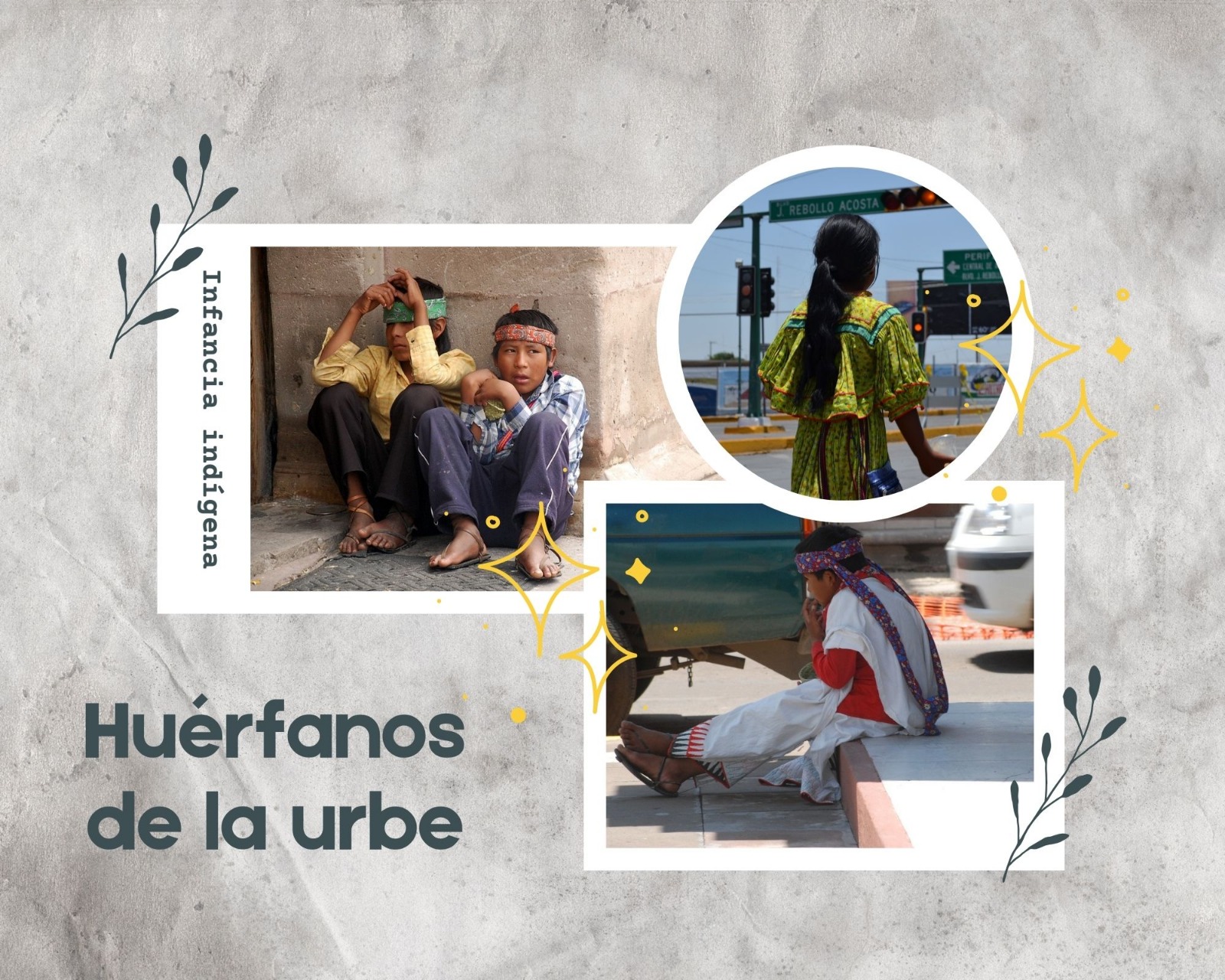

Entre un grupo de niños y niñas que acuden a un curso de verano implementado en la Casa del Cerro en Torreón, ahí está ella. Usa vestimenta rarámuri y posee una mirada que contiene la memoria de otras serranías. Es heredera de una lengua, tradiciones y costumbres milenarias que rara vez encuentran eco en las ciudades.

Se llama Lupita, tiene 16 años de edad y me dice que ya perdió la cuenta de cuánto tiempo lleva instalada en Torreón. Junto a su mamá y cuatro hermanos se desprendió de la zona serrana de Chihuahua en busca de mejores oportunidades.

Habitante de la localidad Napuchí, ahí donde la Sierra Madre Occidental se alza como una columna vertebral de montañas infinitas, Lupita pasó sus primeros años, caminó sus laderas y estudió la memoria de su pueblo.

Hoy, transita La Laguna como una huérfana desprendida de su tierra, atrapada en una frontera invisible entre dos mundos: el de sus raíces y el de una modernidad que lejos de abrazar sus derechos culturales y lingüísticos, la empuja a diluirlas.

Y es que, aunque la Constitución reconoce que tienen los mismos derechos que cualquier otro niño en México, la infancia indígena en La Laguna crece bajo la sombra de una deuda histórica que nadie ha querido pagar.

La integración real es una urgencia impostergable: tan sólo en Torreón, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de 2020, 16 mil 130 personas de tres años y más se reconocieron como parte de un pueblo indígena.

Lupita forma parte de esta presencia indígena que crece en la ciudad sin políticas públicas que protejan sus tradiciones milenarias. A ella, su madre le heredó la lengua de su pueblo como quien entrega una semilla antigua, pero también le enseñó el español, sabiendo que sería la llave para cruzar puertas en un mundo ajeno. Ahora, Lupita habita entre dos orillas: en una, el eco de su montaña y la voz de sus ancestros; en la otra, el ruido áspero de una ciudad que todavía no aprende a reconocerla.

Este diario, interesado en la situación actual de la infancia indígena en La Laguna, indagó sobre los programas que ofrece la región para asistir su desarrollo integral, no sólo a través de la educación y el acceso a la salud, sino también mediante la protección de su herencia cultural.

También, a través de la mirada del etnólogo Miguel Ángel Ciprés Guerrero, actual director del Museo Regional de La Laguna, cuestionó cómo ha sido la presencia indígena en esta zona, y, sobre todo, cuáles son los desafíos que hoy enfrentan los niños y niñas de la sierra incrustados en la urbe. En ese sentido, se recogió la voz de Vicente Aguilar, representante no oficial de una comunidad de Triquis que se asentó en Gómez Palacio desde 1994.

Por último, charló con Olivia González Zamarrón, una artista lagunera que está convencida de que el arte puede convertirse en un refugio y una herramienta de resistencia para que estos niños y niñas, así como Lupita, no pierdan la voz de sus ancestros, incluso en medio del ruido y la indiferencia social.

DEUDA HISTÓRICA

El etnólogo Miguel Ángel Ciprés Guerrero, actual director del Museo Regional de La Laguna, quien ha estudiado de cerca este mapa de presencias, desplazamientos y pérdidas culturales explicó para este reportaje que la figura indígena en la Comarca Lagunera es amplia y viene de muy lejos, incluso antes de los tiempos prehispánicos.

"Lamentablemente no tenemos registros escritos, pero sí evidencias arqueológicas, como las que se encontraron en la Cueva de la Candelaria, cerca de Torreón: entierros con textiles, ornamentos y restos óseos que hablan de rituales y modos de vida de culturas hoy desaparecidas".

En el presente, los rarámuris (o tarahumaras), a la que pertenece Lupita, son la comunidad más visible. Llegaron hace más de 60 años y muchos de sus niños ya nacieron en La Laguna, aunque sus familias siguen mirando hacia Chihuahua, especialmente a Huachochi, como su punto de origen.

"Pero no son los únicos. También hay tsotsiles y tzeltales, pueblos mayenses que han empezado a asentarse aquí, aunque casi no se les visibiliza. Y están los mazahuas, que llegaron desde el Estado de México hace tres o cuatro décadas, y que se han integrado tanto a la vida urbana que a veces se diluyen en el paisaje social".

La ciudad, mencionó, ha sido un punto de cruce para muchas de estas comunidades: migraciones motivadas por el trabajo, el auge maquilador o la necesidad de escapar de condiciones adversas en sus lugares de origen. El problema, advirtió, es que el entorno urbano no siempre ofrece las condiciones para preservar sus lenguas y costumbres.

"La escuela es un catalizador de cambios. No siempre quiero llamarle ruptura, pero sí genera una divergencia cultural. Muchos niños aprenden su lengua materna en casa, pero fuera de ella todo sucede en castellano. Y eso, poco a poco, va modificando la transmisión de saberes. No es sólo que una lengua se pierda: es que cambia el lugar que esa comunidad ocupa en la ciudad".

Para Ciprés, la infancia indígena en La Laguna enfrenta un desafío doble: adaptarse al "monstruo llamado ciudad" sin dejar que esa adaptación los borre como grupo cultural. Y eso requiere más que leyes escritas.

"La Constitución garantiza derechos, sí, pero es un modelo abstracto. Necesita aplicarse con acciones directas. Y no es sólo tarea del Estado: la sociedad civil también tiene que reconocer al otro como igual en dignidad y en derechos".

El panorama futuro dependerá de cómo la ciudad los integre a sus cambios. Si no hay voluntad, advierte, las próximas generaciones habrán crecido sin la riqueza cultural que hoy sobrevive a duras penas.

"La responsabilidad que tenemos es reconocer la otredad. Aceptar que hay personas que piensan distinto, creen distinto, hablan distinto, pero valen lo mismo. Solo así podemos imaginar un futuro en el que estas infancias crezcan con dignidad y sus raíces sigan vivas".

LA VOZ TRIQUI DE GÓMEZ PALACIO

Sobre la calle Victoria en Gómez Palacio, casi esquina con Centenario, puestos coloreados por textiles y bordados, forman, desde hace al menos 30 años, parte de la cotidianidad del municipio.

Ahí, desde los cuatro años de edad habita Vicente Aguilar, perteneciente a la comunidad Triqui que está ligada al estado de Oaxaca, hoy, que ya es un adulto, funge como el portavoz no oficial de su etnia que lleva, según sus cálculos, desde 1994 asentada en Gómez Palacio.

Llegaron invitados por un tío que ya había hecho el viaje desde Oaxaca, aunque en ese momento su familia vivía en la Ciudad de México.

"Somos familia todos", explicó mientras señaló a quienes trabajan a su alrededor. Entre ellos su madre Francisca, quien es la matriarca del grupo, en el cuál conviven alrededor de 11 niños y niñas.

La mayoría de ellos, me dijo Vicente, ya nacieron en La Laguna, aunque, también mencionó, conservan al menos en la memoria y en los gestos, las raíces de la sierra oaxaqueña.

La lengua triqui todavía se escucha en sus conversaciones. Incluso mientras hago la entrevista, dos niños de unos cinco años de edad dialogan entre sí usando su lengua ancestral, una muestra de que la tierra llama, porque, aunque ellos ni siquiera han vivido en la comunidad triqui en Oaxaca, de alguna manera están conectados con sus raíces.

"Los niños lo entienden, pero ya casi no lo hablan. En la escuela todo es en español, con los vecinos también", lamentó Vicente.

El telar de cintura sigue siendo una de las prácticas que mantienen vivas. Tres palos clavados en el suelo son suficientes para empezar el tejido que, hilo a hilo, da forma a vestidos, morrales y blusas que pueden tardar meses, o hasta años, en completarse.

"Un vestido de boda, con todo el detalle, puede tardar dos años en hacerse", explicó Vicente mientras mostró con orgullo como dos mujeres instaladas en el piso tejen y tejen. Aunque el portavoz reconoce que la materia prima ya es local, el conocimiento y la tradición provienen de generaciones anteriores en la comunidad triqui.

En Gómez Palacio, me dijo, no existe una agrupación formal que articule su cultura ni que organice actividades regulares para mostrar sus tradiciones. Lo que ellos mismo mantienen son celebraciones familiares y algunas ceremonias adaptadas al clima y al contexto urbano.

Una de las más importantes es la imposición del huipil a las niñas que llegan a la edad considerada como el inicio de la vida adulta. También conservan las festividades del Día de Muertos: cada familia arma su altar y visita los de los demás, como se hace en el pueblo, aunque aquí el calor y la vida citadina obligan a modificar fechas y detalles.

La adaptación a la ciudad no ha borrado del todo la memoria de su pueblo, pero sí ha impuesto silencios. Vicente recordó que, cuando él llego a los cuatro años, la burla y la discriminación eran parte de su día a día en la escuela.

"Nos pegaban, se burlaban de nosotros… batallamos mucho", narró. Ahora, sus hijos y los demás niños, compartió, ya no pasan por lo mismo: se mueven con naturalidad en el español, tienen amigos y están plenamente integrados en la vida escolar. Sin embargo, esa integración ha tenido un costo: la lengua se pierde y las tradiciones se viven más como eventos puntuales que como parte de la rutina.

En lo económico, la comunidad se sostiene de la venta de artesanías, joyería y, en tiempos recientes, de juguetes y artículos comerciales que atraen a más clientes.

"No podemos meter puro tradicional porque ya no se vende igual", admitió Vicente. Los textiles elaborados en telar de cintura siguen encontrando compradores, pero el precio justo y el tiempo de elaboración, meses o años, chocan con el consumo rápido y barato que predomina en la ciudad.

En ese sentido, le pregunto a Vicente si pudiera pedir algo a las autoridades para promover su cultura y resguardar sus tradiciones ¿Qué pediría?, me dice que quizá le gustaría que cada año hubiera un evento que recordara la importancia cultural que tienen los triquis en Gómez Palacio, pero reconoce eso "implica mover a toda la banda desde allá y es caro. A veces lo platicamos entre nosotros, pero se queda en eso, en sólo una idea".

Mientras tanto él hace lo que puede. Desde sus cuatro años de edad permanece ahí en los puestos de la calle Victoria de Gómez Palacio, por necesidad, pero también como un acto de resistencia, Vicente y los suyos sostienen el legado de sus ancestros en una ciudad que, según lo investigado en este reportaje, no acaba por reconocer y preservar la riqueza cultural que los abraza.

CASA PUENTE: UN ESPACIO PARA LA INFANCIA INDÍGENA

Para conocer cómo se atiende a la infancia indígena en la región, este diario conversó con Jiovani Gómez Rivas, titular de la Dirección de Integración Familiar del DIF Torreón, quien explicó que el municipio recibe constantemente a personas de pueblos indígenas, muchos acompañados de sus niños y niñas.

“Cuando vemos a estos niños en la ciudad, nuestro primer objetivo es generar un vínculo de confianza, para que las familias permitan que Casa Puente pueda brindarles apoyo integral”.

El programa indígena de Casa Puente funciona desde hace 18 años, y actualmente atiende a 50 niñas, niños y adolescentes provenientes principalmente de Chihuahua (Rarámuri), Chiapas (Tzotziles) y Oaxaca (Mixteca). Cada menor es identificado mediante su vestimenta, su lengua materna y un registro de origen, lo que permite documentar y preservar la diversidad cultural que traen consigo.

“Muchos de estos niños no hablan español, o lo dominan de manera limitada, y eso genera barreras de comunicación y cierta desconfianza inicial. Por eso nuestro personal tiene capacitación en empatía, paciencia y sensibilidad cultural. Buscamos formas de hacernos entender y de respetar sus costumbres, mientras les ofrecemos herramientas para integrarse en la ciudad sin perder su identidad”, explicó el funcionario.

La atención integral incluye educación básica, alimentación, actividades culturales y deportivas, así como acompañamiento psicológico individual y grupal. Cada menor cuenta con un expediente individual, donde se registra su progreso académico, desarrollo social, habilidades lingüísticas y bienestar emocional.

“Esto nos permite medir el impacto de nuestras acciones y ajustar la atención según sus necesidades, porque cada niño y niña es diferente y requiere un seguimiento personalizado”, agregó.

El programa también busca preservar la identidad cultural de los menores. Por ejemplo, Casa Puente organiza encuentros con portadores de cultura (artesanos, músicos y narradores) y celebra fechas como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde se reúne a las familias para fortalecer la lengua, las tradiciones y la cohesión comunitaria.

“Estos espacios son muy importantes, no sólo para los niños, sino también para que las familias sientan que su cultura es reconocida y valorada en la ciudad”, aseguró Jiovani.

Además, dijo, Casa Puente realiza recorridos diarios por la ciudad, identificando niños y niñas que podrían estar en riesgo: aquellos que deambulan por calles y cruceros, piden dinero o enfrentan vulnerabilidad.

“Cuando detectamos una situación así, nuestro equipo se acerca, habla con la familia o el adulto responsable y les presentamos nuestro programa. Queremos que los niños estén en un lugar seguro, que puedan estudiar y desarrollarse integralmente”.

En ese sentido, Jiovani destacó que el equipo es multidisciplinario: pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y personal con enfoque humanitario trabajan de manera coordinada para ofrecer un apoyo integral.

“La educación es clave, porque muchos de estos niños se trasladan constantemente entre comunidades y la ciudad, y sin acceso a la escuela corren el riesgo de perder su derecho a aprender a leer, escribir y desarrollarse plenamente. En Casa Puente buscamos cubrir ese vació y generar oportunidades reales”.

Entre los retos que aún enfrentan, Jiovani reconoció que el alcance del programa todavía puede crecer. “Nos gustaría poder atender a más niños y niñas indígenas, porque sabemos que muchos aún permanecen invisibles en la ciudad”.

A pesar de los esfuerzos de Casa Puente, la realidad muestra que muchos niños y niñas indígenas siguen siendo invisibles en la ciudad. El programa atiende a decenas de menores, pero todavía hay quienes deambulan por calles, plazas y cruceros sin acceso seguro a la educación, a la salud ni a espacios donde su cultura sea reconocida.

Asimismo, la ausencia de iniciativas similares en Gómez Palacio y Lerdo refuerza esta brecha: la infancia indígena lagunera crece en un territorio urbano que no siempre la ve, ni la escucha, ni la abraza. Entre la mirada atenta de quienes luchan por su bienestar y la indiferencia de estructuras que no alcanzan a cubrirlos, niños como Lupita siguen caminando entre dos mundos: uno de raíces profundas y otro de modernidad que les exige adaptaciones constantes.

OLVIA GOZÁLEZ ZAMARRÓN: EL ARTE COMO REFUGIO

En medio de este escenario de pasividad y falta de acciones por proteger los derechos de los infantes indígenas en La Laguna, el arte aparece como una alternativa viable. Así lo cree Olivia González Zamarrón, pintora lagunera con corazón de poeta, convencida de que la creatividad puede convertirse en un refugio y en una herramienta de resistencia para que los niños y niñas, como Lupita, no pierdan la voz de sus ancestros en medio del ruido de la ciudad.

Olivia comenzó su historia artística a los quince años, cuando se convirtió en aprendiz de la Generación del Movimiento de Ruptura. Desde entonces, la pintura y la poesía han sido inseparables de su vida.

Realizó exposiciones individuales en Torreón y en otras ciudades del país, publicó poemas en revistas y periódicos locales y nacionales, recibió mención honorífica por poesía joven de la UNAM, así como distinciones, premios y becas nacionales por sus propuestas plásticas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, emisión 2007.

Su formación incluye estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, así como residencias de producción artística en Zúrich, Nueva York y Tlacotalpan, Veracruz, donde escribió su libro El manglar de los manglares. Además, tiene publicados dos libros de poesía, en 1984 y 1989, editados por Premiá y Práxis Dos Filos en convenio con las universidades de Puebla y Zacatecas.

Su obra ha sido mostrada en museos como el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Museo Arte Joven de Aguascalientes, el Museo Nacional Diego Rivera en Guanajuato, el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, el Museo Regional de La Laguna y el Museo José Luis Cuevas, entre otros.

Ha trabajado como docente, restauradora y asesora de maestros de la SEP en algunos estados del país (1997-1998), siempre integrando herramientas artísticas en la educación de niños con discapacidades y en contextos de vulnerabilidad.

Todo lo anterior desembocó en un proyecto que, desde 2018, Olivia canaliza hacia la infancia indígena de La Laguna y de la Sierra Tarahumara. Su primer contacto fue a través de Gabino González, un alumno ralámuli que la llevó a crear vínculos con la comunidad de Sarabeachi, en la montaña alta de la Sierra Tarahumara.

A partir de ahí, gestionó viajes a la sierra para acercar a los niños a su tierra, su historia y su arte, y diseñó talleres que incluyen desde teoría del color hasta procesos creativos completos. El objetivo: lanzarlos como pintores emergentes y, al mismo tiempo, fortalecer un movimiento cultural entre pueblos originarios.

“Mi trabajo con los niños no es reciente”, explicó Olivia. “Desde 1982 impartía pintura a infantes de sectores vulnerables en Torreón, invitada por Alfonso Flores Domene, director de la Casa de la Cultura en ese entonces. Era muy joven, tenía apenas 16 años, pero ya estaba dando clases, recibiendo honorarios del Instituto Nacional de Bellas Artes, aprendiendo responsabilidad y docencia. Los domingos enseñaba al aire libre, en el Bosque Venustiano Carranza, y veía la necesidad urgente de abrir espacios para la creatividad infantil”.

Décadas después, esa experiencia la trasladó a contextos más amplios y complejos. Participó en el Programa Alas y Raíces de CONACULTA, diseñando talleres para niños con discapacidad, y ha capacitado a maestros de la SEP. La Tarahumara se convirtió en su foco, pero también ha trabajado con niños mayas, tzotziles, huicholes, zapotecos y mixtecos, siempre con la convicción de que la educación artística es una herramienta de desarrollo integral.

Su método pedagógico pone énfasis en un trabajo exhaustivo con las emociones de los infantes y adolescentes, tanto mestizos como de grupos étnicos. Busca despertar al “niño interior” de cada participante: aquel que vivió en la montaña, que conoció ritos, rituales, mitos, juegos y trabajo familiar, que observó la naturaleza como soporte vital.

En Torreón, este enfoque se cristalizó en el Curso de Verano de Casa del Cerro, “Kuyra Bá. Cuentos de Montaña / Segunda parte”, parte fundamental de la investigación que Olivia realiza en la Sierra Tarahumara. Allí nacen historias como la de Lupita, que comenzó pintando piedras con paisajes de su sierra y hoy sueña con convertirse en artista profesional.

Olivia no trabaja sola: Gabino, por ejemplo, no sólo han sido su alumno en pintura, sino que ella lo capacita para que en el futuro puedan impartir talleres a niños ralámuli, tanto en Torreón como en la Sierra Tarahumara. “Esa es una de las aportaciones importantes de integración social que propongo”, afirmó.

“Lo que encontré en estas comunidades es que el enriquecimiento es mutuo. Mi creatividad como artista se carga de nuevas emociones. Los niños necesitan amor y conocimiento; no atenderlos es atizar el fuego y el caos del porvenir. Me interesa también investigar sus raíces lingüísticas, aunque no sea mi especialidad. Palabras como Gawi Wichimoba y Rejoy Wichimoba son parte de esa investigación que incorporo a mis talleres, combinando la poesía con la plástica, para que los niños tengan un lenguaje propio que los conecte con sus ancestros”.

En cada taller, Olivia enfatiza que el arte se convierte en un refugio frente a la adversidad: “Para hacer arte se requiere autoconocimiento. Entre mejor nos conocemos, mejor nos desarrollamos. El arte en niños indígenas es una herramienta fabulosa para dejar testimonio de su existencia, para que expresen sus emociones y se comuniquen con los demás. La creatividad no solo es arte: permite resolver problemas de la vida, fortalece la resiliencia y nutre la autoestima”.

La continuidad, aseguró, es fundamental: “He visto muchos proyectos que comienzan con entusiasmo y luego se diluyen, enfocándose en la comercialización del arte o en la obtención de títulos académicos. La infancia indígena requiere equipos comprometidos, no sólo discursos y exposiciones. Se necesita sembrar humanidad en tierras fértiles: la infancia mexicana”.

Entre cuentos tradicionales, lecturas bilingües, juegos de la Sierra Tarahumara y ejercicios de pintura, Olivia busca que los niños y niñas migrantes, como Lupita, mantengan viva su identidad y puedan transitar la ciudad sin perder la voz de sus ancestros.

La creatividad, la poesía y la emoción se combinan en su taller como un refugio frente a la indiferencia social y como semilla de resistencia cultural que, espera, florezca en cada participante.

Y justo su labor derrama esperanza en Lupita, quien actualmente es su alumna, pero que pronto, igual que a Gabino, piensa lanzar como artista emergente.

Es así que, aunque poco se hable de ello, el arte que propone Olivia se ha convertido en un refugió para la niñez indígena en La Laguna.